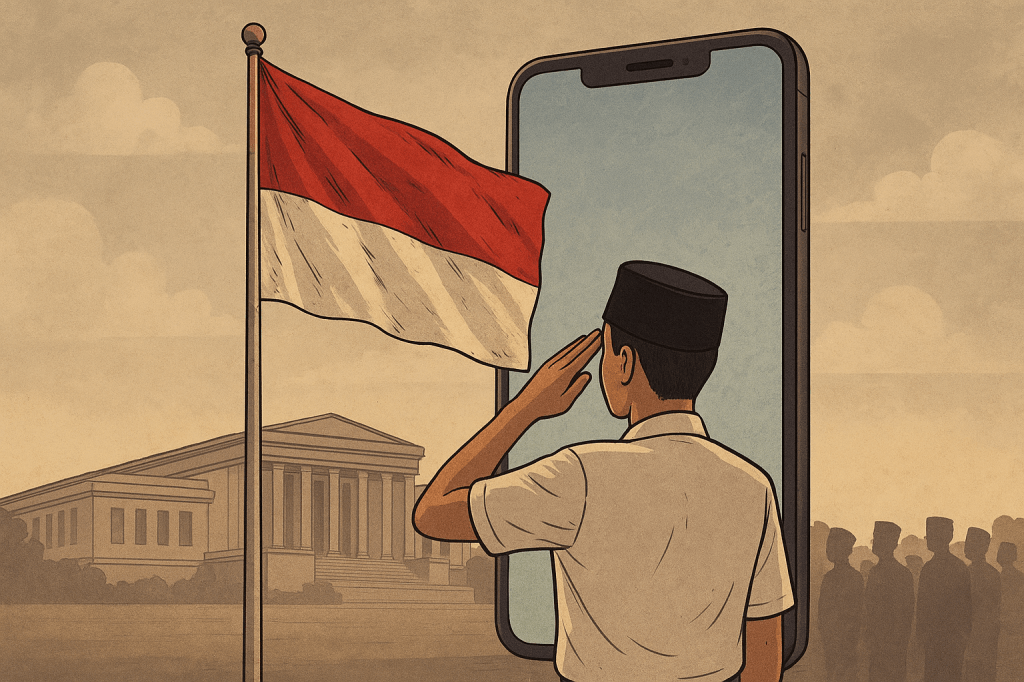

Setiap tahun, 17 Agustus selalu hadir dengan gegap gempita. Jalanan dipenuhi bendera merah putih, sekolah-sekolah menggelar upacara, dan kampung-kampung merayakan kemerdekaan dengan lomba panjat pinang atau tarik tambang. Namun di balik suasana meriah itu, ada pertanyaan yang lebih serius: apakah demokrasi kita hari ini semakin sehat, atau justru semakin rapuh?

Demokrasi di Indonesia memang telah berjalan lebih dari dua dekade pasca-reformasi. Kita menikmati kebebasan berpendapat, pemilu langsung, dan ruang partisipasi politik yang jauh lebih luas dibanding era sebelumnya. Tetapi, di tengah semua capaian itu, demokrasi juga menghadapi tantangan baru yang tidak kalah berbahaya. Salah satunya datang dari ruang digital, terutama media sosial.

Media sosial pada awalnya dipandang sebagai berkah bagi demokrasi. Ia membuka ruang partisipasi yang lebih egaliter, memungkinkan suara rakyat kecil terdengar setara dengan elite, dan mempercepat mobilisasi isu-isu sosial. Tidak ada lagi monopoli informasi oleh media arus utama, karena setiap orang kini bisa menjadi produsen sekaligus konsumen berita. Dalam konteks ini, media sosial menjadi simbol demokrasi digital yang hidup.

Namun, seiring berjalannya waktu, wajah media sosial tidak lagi sepenuhnya ramah bagi demokrasi. Algoritma yang mengatur arus informasi lebih memprioritaskan sensasi ketimbang substansi. Polarisasi politik semakin tajam karena pengguna terjebak dalam gelembung informasi (echo chamber). Hoaks dan disinformasi berkembang biak tanpa kendali, sementara buzzer politik mengubah percakapan publik menjadi arena propaganda.

Lebih dari itu, budaya partisipasi di media sosial sering kali bersifat dangkal. Demokrasi direduksi menjadi “klik, like, dan share”. Isu-isu besar memang mudah viral, tetapi sama cepatnya pula tenggelam, tanpa ada tindak lanjut nyata di ruang offline. Akibatnya, keterlibatan politik masyarakat cenderung semu, lebih banyak terjebak dalam aktivisme digital yang sesaat.

Inilah dilema yang dihadapi demokrasi Indonesia hari ini. Di satu sisi, media sosial membuka ruang kebebasan baru. Di sisi lain, ia juga menyimpan sisi gelap yang bisa merusak kualitas demokrasi. Pertanyaannya: apakah kita mampu mengelola media sosial agar menjadi penopang demokrasi yang sehat, ataukah kita akan terus membiarkannya menjadi racun yang menjerat?

Media Sosial sebagai Wajah Baru Demokrasi

Sejak awal reformasi, ruang demokrasi di Indonesia berkembang pesat. Rakyat tidak lagi dibungkam oleh sensor, media massa tumbuh subur, dan partisipasi politik meluas hingga ke desa-desa. Namun, perkembangan terbesar justru datang di era digital: lahirnya media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter (kini X), Instagram, hingga TikTok, menjadi wajah baru demokrasi kita.

Media sosial mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan politik. Jika dulu suara rakyat hanya bisa tersalurkan lewat surat pembaca, demonstrasi, atau menunggu liputan media arus utama, kini cukup dengan satu unggahan status, suara seseorang bisa menjangkau ribuan orang. Demokrasi yang dulu identik dengan panggung formal, kini hidup di ruang digital yang cair, dinamis, dan egaliter.

Ruang Publik Baru

Dalam perspektif demokrasi, media sosial bisa dipandang sebagai bentuk ruang publik baru. Di sana, wacana politik tidak lagi dimonopoli elite. Mahasiswa, buruh, petani, atau siapa pun bisa menyuarakan pendapatnya tanpa harus melalui mekanisme birokrasi. Demokrasi digital ini memberi peluang besar bagi partisipasi rakyat kecil yang selama ini termarjinalkan.

Kita bisa melihat contohnya dalam berbagai gerakan sosial. Tagar #ReformasiDikorupsi pada 2019 berhasil memobilisasi ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak revisi UU KPK. Media sosial menjadi katalis, mempercepat penyebaran informasi dan menggerakkan aksi nyata. Hal yang sama terjadi pada isu lingkungan, seperti gerakan menolak tambang di Wadas atau advokasi penyelamatan hutan. Tanpa media sosial, suara warga kecil di pelosok mungkin tak akan pernah sampai ke telinga publik nasional.

Demokratisasi Informasi

Selain membuka ruang partisipasi, media sosial juga mendemokratisasi informasi. Dulu, informasi politik sangat bergantung pada media arus utama yang kerap dikendalikan oleh pemilik modal dan kedekatan politik. Kini, warga bisa langsung melaporkan kejadian politik di sekitar mereka. Dari live streaming demonstrasi hingga video singkat berisi kritik kebijakan, semuanya menjadi konten yang beredar bebas.

Demokrasi informasi ini membuat rakyat lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan. Skandal bisa cepat terungkap, pejabat bisa langsung dikritik, dan kebijakan publik bisa segera mendapat respons. Transparansi yang dulu terbatas kini semakin terbuka.

Mobilisasi Cepat

Keunggulan lain media sosial adalah kecepatannya dalam memobilisasi isu. Jika di era sebelumnya butuh waktu berhari-hari untuk mengorganisir aksi, kini koordinasi bisa dilakukan dalam hitungan menit melalui grup WhatsApp atau unggahan Twitter. Aksi solidaritas untuk korban bencana, penggalangan dana, atau protes politik dapat bergerak masif berkat media sosial.

Kecepatan ini membuat demokrasi terasa lebih hidup. Rakyat bisa mengekspresikan diri tanpa menunggu momentum besar. Bahkan isu kecil sekalipun, jika menyentuh hati publik, bisa mendadak menjadi agenda nasional.

Egaliter dan Inklusif

Media sosial juga lebih egaliter. Suara seorang mahasiswa bisa bersanding dengan suara pejabat negara dalam satu timeline. Tidak ada lagi jarak yang terlalu jauh antara rakyat biasa dengan elite. Semua orang punya kesempatan yang relatif sama untuk didengar, setidaknya di ruang digital.

Lebih dari itu, media sosial memberi ruang bagi kelompok minoritas dan terpinggirkan. Komunitas yang sebelumnya sulit mendapatkan panggung di ruang publik kini bisa membangun narasi mereka sendiri. Demokrasi digital memberi tempat bagi semua suara, termasuk yang selama ini disisihkan oleh politik arus utama.

Namun, semua kelebihan ini bukan tanpa sisi gelap. Demokrasi yang tampak egaliter di media sosial ternyata rapuh jika tidak diiringi dengan literasi digital yang kuat. Kecepatan penyebaran informasi bisa berbalik menjadi bencana jika yang tersebar adalah kebohongan. Egaliteritas bisa runtuh jika percakapan publik dibanjiri buzzer dan propaganda.

Dengan kata lain, media sosial memang wajah baru demokrasi, tetapi wajah itu tidak selalu ramah. Ia bisa tersenyum penuh harapan, tapi juga bisa menyeringai penuh manipulasi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar wajah baru demokrasi ini tidak berubah menjadi topeng yang menipu.

Sisi Gelap: Algoritma, Polarisasi, dan Echo Chamber

Jika media sosial adalah wajah baru demokrasi, maka algoritma adalah otaknya. Ia yang menentukan konten apa yang muncul di beranda, siapa yang kita lihat, dan percakapan apa yang mendominasi. Masalahnya, algoritma tidak bekerja berdasarkan prinsip demokrasi, melainkan logika komersial: semakin provokatif sebuah konten, semakin besar interaksi, semakin lama orang bertahan di platform, semakin tinggi pula keuntungan bagi perusahaan pemiliknya.

Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi wadah sehat bagi pertukaran gagasan berubah menjadi pasar sensasi. Konten-konten dengan emosi tinggi—marah, benci, takut—lebih mudah viral daripada diskusi yang tenang dan berbasis data. Demokrasi pun digiring ke arah yang dangkal, penuh emosi, dan miskin substansi.

Algoritma dan Viralitas Emosi

Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa unggahan bernada kemarahan atau kebencian memiliki peluang lebih besar untuk menyebar ketimbang unggahan netral. Hal ini berlaku juga di Indonesia. Tidak heran, ketika musim pemilu, linimasa kita dipenuhi dengan serangan antarpendukung, framing negatif, dan narasi penuh emosi.

Demokrasi yang sehat seharusnya menumbuhkan ruang deliberasi—pertukaran ide yang rasional. Tetapi algoritma media sosial justru lebih suka “menjual” konflik. Rakyat akhirnya lebih banyak terpapar pertengkaran politik daripada perdebatan visi.

Echo Chamber: Gelembung yang Mengurung

Selain mendorong viralitas emosi, algoritma juga menciptakan gelembung informasi atau echo chamber. Kita hanya disuguhi konten sesuai minat, pandangan, atau pilihan politik kita sendiri. Akibatnya, pengguna jarang sekali terpapar dengan perspektif yang berbeda.

Fenomena ini terlihat jelas pada kontestasi politik di Indonesia. Pendukung kandidat tertentu hanya akan melihat konten yang memperkuat keyakinannya, sementara konten lawan dianggap menyesatkan. Lama-kelamaan, yang terbentuk bukan ruang dialog, melainkan dinding tebal yang memisahkan kelompok.

Dalam echo chamber, lawan politik tidak lagi dianggap sebagai sesama warga negara yang berbeda pandangan, melainkan sebagai “musuh” yang harus dilawan. Demokrasi pun kehilangan esensinya sebagai arena perbedaan yang sehat.

Polarisasi Politik

Echo chamber melahirkan polarisasi. Polarisasi bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi keterbelahan sosial yang mendalam. Di Indonesia, polarisasi ini sangat terasa dalam Pilpres 2014 dan 2019, ketika masyarakat terbelah dalam dua kubu besar.

Media sosial memperkuat polarisasi itu dengan cara memperbanyak konten yang mengafirmasi identitas kelompok. Identitas agama, etnis, bahkan daerah dijadikan bahan bakar politik. Polarisasi yang tajam membuat dialog politik menjadi sulit, bahkan nyaris mustahil.

Yang lebih mengkhawatirkan, polarisasi digital sering kali terbawa ke dunia nyata. Hubungan antarwarga renggang, pertemanan rusak, bahkan ikatan keluarga bisa terganggu hanya karena perbedaan pilihan politik. Demokrasi yang mestinya mempererat solidaritas kebangsaan justru menjadi sumber perpecahan.

Dampak pada Kualitas Demokrasi

Algoritma, echo chamber, dan polarisasi memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi. Pertama, publik kehilangan kesempatan untuk menguji argumen secara kritis, karena hanya terpapar pada narasi yang memperkuat keyakinannya sendiri. Kedua, politik identitas yang diperkuat oleh polarisasi berpotensi merusak kohesi sosial bangsa. Ketiga, elite politik yang menyadari kelemahan ini justru memanfaatkannya dengan sengaja memproduksi narasi yang memecah belah.

Demokrasi akhirnya terjebak dalam lingkaran setan. Rakyat dipolarisasi untuk kepentingan elektoral jangka pendek, sementara masalah struktural bangsa—kemiskinan, korupsi, ketimpangan—tidak tersentuh.

Belajar dari Kasus Indonesia

Fenomena ini bukan teori belaka. Kita bisa melihatnya dalam praktik. Pada Pilpres 2019, misalnya, media sosial dipenuhi konten negatif antarpendukung kandidat. Narasi “cebong vs kampret” menjadi contoh nyata bagaimana polarisasi digital menguasai percakapan publik.

Isu agama dan etnis pun ikut dipolitisasi. Dari penyebaran hoaks soal PKI hingga fitnah yang mengaitkan kandidat tertentu dengan kelompok terlarang, semuanya beredar deras di media sosial. Rakyat terjebak dalam banjir informasi yang sulit diverifikasi, sementara elite politik seolah diuntungkan oleh situasi itu.

Jalan Keluar?

Menghadapi sisi gelap ini, literasi digital menjadi kunci. Rakyat perlu dilatih untuk menyadari bagaimana algoritma bekerja, memahami bahaya echo chamber, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten emosional. Media sosial harus diperlakukan bukan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai ruang yang rawan manipulasi.

Selain itu, platform media sosial juga harus lebih bertanggung jawab. Transparansi algoritma, pengendalian terhadap konten provokatif, serta kerja sama dengan lembaga independen menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, demokrasi akan terus terjebak dalam ruang digital yang penuh polarisasi.

Media sosial seharusnya memperkuat demokrasi dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Tetapi selama algoritma lebih berpihak pada sensasi ketimbang substansi, yang lahir bukanlah demokrasi sehat, melainkan demokrasi yang bising dan dangkal.

Hoaks, Disinformasi, dan Buzzer Politik

Jika algoritma adalah mesin penggerak polarisasi, maka hoaks dan buzzer adalah bahan bakarnya. Di era media sosial, kebenaran bukan lagi soal data atau fakta, tetapi tentang siapa yang lebih cepat menyebarkan narasi. Hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, sementara buzzer memperkuat gaung narasi tertentu untuk kepentingan politik.

Hoaks: Senjata Politik Murah dan Efektif

Hoaks politik di Indonesia bukan fenomena baru, tetapi media sosial membuatnya semakin masif. Kita masih ingat bagaimana pada Pilpres 2019 beredar kabar bohong soal tujuh kontainer surat suara tercoblos, isu PKI, hingga fitnah agama yang diarahkan ke kandidat tertentu.

Hoaks semacam ini mudah dipercaya karena dimainkan pada isu-isu sensitif: agama, nasionalisme, dan identitas. Begitu viral, meski sudah dibantah, jejaknya tetap membekas dalam ingatan publik. Hoaks menjadi senjata murah namun efektif untuk merusak reputasi lawan politik.

Lebih dari itu, hoaks membuat demokrasi kehilangan basis rasionalitas. Rakyat yang seharusnya memilih berdasarkan visi, program, atau rekam jejak kandidat, justru digiring untuk menentukan pilihan berdasarkan rasa takut, marah, atau benci. Demokrasi pun berubah menjadi arena manipulasi emosi, bukan pertarungan ide.

Disinformasi Terstruktur

Selain hoaks yang muncul sporadis, ada juga disinformasi yang disebarkan secara terstruktur. Disinformasi ini biasanya dijalankan oleh tim yang terorganisir, dengan agenda politik tertentu. Mereka membuat narasi, memproduksi konten, lalu menyebarkannya melalui jaringan akun palsu atau simpatisan.

Fenomena ini sering disebut computational propaganda. Di Indonesia, praktik ini marak dalam setiap momentum politik, baik Pilkada maupun Pilpres. Disinformasi tidak hanya menyerang lawan politik, tetapi juga digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting, seperti skandal korupsi atau kebijakan kontroversial pemerintah.

Ketika ruang publik digital dipenuhi disinformasi, kualitas demokrasi menurun drastis. Rakyat tidak lagi bisa membedakan mana informasi valid dan mana propaganda. Proses deliberasi publik runtuh, digantikan oleh banjir kebohongan yang terorganisir.

Buzzer Politik: Tentara Bayaran Dunia Maya

Fenomena buzzer semakin memperburuk situasi. Buzzer bukan sekadar pengguna biasa yang beropini, melainkan akun (baik asli maupun anonim) yang secara sistematis bekerja untuk mengamplifikasi narasi tertentu. Mereka bisa digerakkan oleh partai politik, tim sukses kandidat, atau bahkan kelompok kepentingan tertentu.

Peran buzzer biasanya terbagi dua:

- Membangun citra positif kandidat atau kebijakan tertentu melalui penyebaran konten positif yang masif.

- Menyerang lawan politik dengan serangan personal, framing negatif, atau penyebaran hoaks.

Buzzer ini bekerja dengan pola yang mirip pasukan. Mereka serentak menaikkan tagar, menyerang akun lawan, atau memproduksi meme politik yang mudah viral. Tujuannya jelas: menguasai percakapan publik, menciptakan kesan bahwa sebuah pandangan mendapat dukungan luas, meski sebenarnya hanya hasil kerja mesin buzzer.

Demokrasi yang Tersandera

Ketika hoaks, disinformasi, dan buzzer menguasai media sosial, demokrasi berada dalam bahaya. Pertama, opini publik tidak lagi terbentuk secara alami, melainkan hasil manipulasi. Kedua, warga kehilangan ruang aman untuk berdiskusi, karena siapa pun yang kritis bisa diserang buzzer dengan serangan masif.

Akibatnya, demokrasi yang mestinya menjamin kebebasan berpendapat justru menimbulkan ketakutan. Banyak warga memilih diam daripada menjadi sasaran serangan. Publik kehilangan keberanian untuk bersuara, sementara percakapan publik dikuasai oleh mereka yang punya modal dan akses untuk membayar buzzer.

Lebih jauh, dominasi buzzer menimbulkan ketidakadilan. Kandidat atau kelompok politik dengan dana besar akan lebih mudah menguasai percakapan publik melalui jaringan buzzer. Sementara kandidat atau kelompok kecil, yang mungkin punya gagasan lebih segar, tenggelam oleh bisingnya mesin propaganda. Demokrasi akhirnya kembali pada persoalan klasik: siapa yang punya uang, dialah yang berkuasa.

Studi Kasus: Indonesia dan Dunia

Fenomena buzzer bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, penyebaran disinformasi oleh akun-akun yang ditengarai berasal dari Rusia memengaruhi Pilpres 2016. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte dikenal memanfaatkan jaringan buzzer untuk memperkuat popularitas dan menyerang oposisi.

Namun, di Indonesia, buzzer punya karakter khas: mereka sering bermain di isu agama dan identitas. Politisasi SARA menjadi “jualan laris” di media sosial, karena paling mudah memancing emosi massa. Akibatnya, bukan hanya demokrasi yang rusak, tetapi juga kerukunan sosial bangsa terancam.

Mencari Jalan Keluar

Pertanyaannya, bagaimana demokrasi bisa bertahan dalam situasi ini? Ada beberapa langkah yang bisa dipikirkan:

- Literasi Digital

Rakyat harus dibekali kemampuan mengenali hoaks dan disinformasi. Kesadaran kritis menjadi tameng pertama melawan manipulasi digital. - Transparansi dan Akuntabilitas Platform

Perusahaan media sosial harus lebih bertanggung jawab dalam menindak akun buzzer, bot, dan penyebar disinformasi. Regulasi yang tepat perlu ditegakkan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. - Etika Politik

Elite politik harus menghentikan praktik penggunaan buzzer untuk kepentingan elektoral. Selama elite masih memelihara buzzer, demokrasi akan terus tersandera oleh manipulasi digital. - Peran Media Arus Utama

Media konvensional harus kembali menjadi penyeimbang. Dalam situasi banjir hoaks, media yang kredibel menjadi benteng terakhir demokrasi.

Hoaks, disinformasi, dan buzzer telah menjadi wajah gelap demokrasi digital kita. Jika tidak segera diatasi, demokrasi Indonesia berisiko kehilangan legitimasinya. Bukan lagi rakyat yang menentukan arah bangsa, melainkan algoritma, kebohongan, dan tentara buzzer yang dibayar untuk membentuk opini.

Refleksi Kemerdekaan dan Demokrasi Digital

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa ini merayakan kemerdekaan dengan gegap gempita. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dikumandangkan, dan upacara digelar di berbagai pelosok negeri. Namun, di balik semarak perayaan itu, ada pertanyaan mendasar yang patut direnungkan: apakah demokrasi kita benar-benar merdeka?

Kemerdekaan yang diraih 79 tahun lalu bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju cita-cita besar: mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan bermartabat. Demokrasi hadir sebagai instrumen politik untuk memastikan cita-cita itu tercapai. Tetapi kini, demokrasi kita justru tampak sakit—terjerat algoritma, hoaks, dan buzzer yang menguasai percakapan publik.

Demokrasi yang Kehilangan Substansi

Jika kita jujur, demokrasi di Indonesia kerap berhenti pada ritual lima tahunan: pemilu. Seakan-akan memilih wakil rakyat dan presiden sudah cukup menjadi bukti demokrasi berjalan. Padahal, demokrasi yang sehat menuntut lebih dari sekadar prosedur elektoral. Ia menuntut keterlibatan publik yang bermakna, ruang deliberasi yang bebas, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sayangnya, ruang-ruang itu kini tergerus. Media sosial, yang awalnya diharapkan memperkuat partisipasi, justru sering menjadi arena polarisasi. Percakapan publik diwarnai kebencian, fitnah, dan manipulasi. Suara rakyat yang tulus tenggelam oleh bisingnya buzzer dan banjir disinformasi. Demokrasi kehilangan substansinya sebagai sarana rakyat untuk mengontrol kekuasaan.

Kemerdekaan yang Belum Tuntas

Kemerdekaan sejati bukan hanya soal terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari segala bentuk penindasan baru. Jika dulu penjajahan datang dari bangsa asing, kini ia hadir dalam bentuk lain: penjajahan algoritma, penjajahan informasi palsu, dan penjajahan oleh oligarki digital.

Rakyat yang mestinya menjadi pemilik kedaulatan justru diperlakukan sebagai objek yang bisa dimanipulasi. Data pribadi dijadikan komoditas, opini dijadikan barang dagangan, dan suara dijadikan investasi politik. Inilah wajah kolonialisme baru yang tak lagi memakai senjata, melainkan big data, artificial intelligence, dan pasukan buzzer.

Kemerdekaan kita belum tuntas selama rakyat masih terbelenggu oleh jebakan digital yang mengendalikan cara berpikir dan cara memilih.

Tugas Generasi Muda

Dalam situasi ini, generasi muda punya peran krusial. Mereka adalah kelompok yang paling akrab dengan teknologi digital, sekaligus yang paling rentan terpapar hoaks dan polarisasi. Namun, mereka juga yang paling potensial menjadi agen perubahan.

Mahasiswa, pelajar, dan pemuda bisa menjadi garda terdepan literasi digital. Mereka bisa menggerakkan kampanye anti-hoaks, membangun ruang diskusi sehat di media sosial, hingga melahirkan inovasi digital yang berpihak pada kepentingan rakyat. Semangat kritis dan idealisme anak muda harus menjadi penyeimbang dari pragmatisme elite politik.

Seperti para pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, atau para mahasiswa 1998 yang mengguncang Orde Baru, generasi hari ini juga bisa menorehkan sejarah. Bedanya, medan perjuangan kini bukan lagi di jalan raya semata, melainkan juga di jagat digital.

Demokrasi Digital yang Sehat

Membangun demokrasi digital yang sehat tentu bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan pula mustahil. Ada beberapa fondasi yang harus diperkuat:

- Literasi Digital Massal

Literasi digital harus menjadi gerakan nasional. Rakyat harus kritis dalam menerima informasi, mampu membedakan fakta dan opini, serta berani menolak manipulasi. - Etika dan Akuntabilitas Politik

Elite politik harus berhenti menggunakan buzzer dan disinformasi sebagai alat perang. Demokrasi tidak akan pernah sehat jika para pemimpin justru merusaknya dari dalam. - Transparansi Platform Digital

Perusahaan media sosial harus lebih terbuka dalam mengelola algoritma dan bertanggung jawab memberantas hoaks. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi klik dan keuntungan iklan. - Penguatan Media Independen

Media arus utama yang profesional harus diperkuat. Dalam lautan disinformasi, media yang kredibel menjadi mercusuar kebenaran. - Partisipasi Publik yang Bermakna

Demokrasi digital bukan sekadar soal memilih, tetapi juga melibatkan rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Teknologi harus digunakan untuk memperluas partisipasi, bukan mempersempitnya.

Refleksi 17 Agustus: Merdeka atau Masih Terjajah?

Momentum 17 Agustus seharusnya menjadi ruang refleksi: sudahkah kita benar-benar merdeka? Jika demokrasi kita masih tersandera oleh hoaks, buzzer, dan algoritma, maka kemerdekaan itu masih setengah hati.

Tugas kita sebagai bangsa adalah membebaskan demokrasi dari belenggu digital. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah para pahlawan tidak boleh berhenti hanya pada kemerdekaan politik formal. Ia harus diwujudkan dalam demokrasi yang sehat, ruang publik yang bebas dari manipulasi, dan partisipasi rakyat yang bermakna.

Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat bisa berbicara tanpa takut, memilih tanpa manipulasi, dan mengawasi kekuasaan tanpa intimidasi. Inilah pekerjaan rumah besar kita.

Demokrasi Indonesia memang masih sakit, tetapi bukan berarti tanpa harapan. Selama masih ada rakyat yang peduli, pemuda yang kritis, media yang independen, dan akademisi yang berani bersuara, demokrasi akan tetap punya peluang untuk sembuh.

17 Agustus bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus diperjuangkan. Dan perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajahan asing, melainkan melawan penjajahan digital yang mengancam demokrasi kita.

Merdeka bukanlah hadiah, melainkan tugas. Dan tugas itu kini berada di pundak kita semua.