Merdeka berarti merdeka dari kemiskinan dan kebodohan, lalu menjadi bangsa mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Delapan dekade setelah proklamasi, pendidikan Indonesia telah melalui jalan panjang. Dari ruang kelas sederhana pasca-kemerdekaan hingga kebijakan digitalisasi sekolah di era modern, ada kemajuan nyata. Namun, di balik angka partisipasi yang hampir sempurna, jurang mutu dan pemerataan masih menganga. Era Soekarno meletakkan pendidikan sebagai “alat revolusi”, membangun semangat kebangsaan dan mengentaskan buta huruf. Tantangan utamanya sederhana tapi mendasar: akses dan literasi. Data UNESCO saat itu menunjukkan lebih dari separuh penduduk Indonesia belum melek huruf. Soeharto mengubah strategi. Lewat Program SD Inpres (1973–1979), negara membangun 61 ribu sekolah dasar baru, menghapus iuran SD pada 1977, dan meluncurkan Wajib Belajar 6 Tahun yang kemudian naik menjadi 9 tahun.

Hasilnya, angka partisipasi sekolah melonjak drastis, terutama di pedesaan. Hak Konstitusional dan Janji Anggaran Memasuki era Reformasi, fokus bergeser ke payung hukum dan pendanaan. UU Sisdiknas 2003 menetapkan kewajiban 20% APBN/APBD untuk pendidikan. Janji itu baru terealisasi penuh di APBN 2009 setelah desakan Mahkamah Konstitusi. Partisipasi SD kini mendekati 100%, tetapi capaian tersebut belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas. Skor PISA 2022 menempatkan Indonesia di papan bawah, bahkan menurun dibanding 2018. Di wilayah 3T, masalah akses kini bergeser menjadi tantangan mutu guru, sarana, dan konektivitas. Dari Asesmen Nasional ke Makan Siang Gratis Era Jokowi memperkenalkan Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan untuk memotret mutu sekolah. Namun, pemerataan mutu masih sulit dicapai. Pemerintahan Prabowo membuka periode dengan alokasi 22% APBN 2025 untuk pendidikan—klaim tertinggi dalam sejarah—serta mengandalkan program makan siang gratis sebagai prioritas awal dan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ini. Dirjen GTK dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, mengakui distribusi guru masih timpang.

Berdasarkan Dapodik 2021, kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 2,26 juta, tetapi guru ASN yang ada hanya 1,32 juta. “Kekurangan 1 juta guru ASN ini dipicu moratorium rekrutmen bertahun-tahun, sementara guru pensiun tiap tahun terus bertambah,” jelasnya. Sejak 2021 hingga 2024, pemerintah meluluskan 911.161 formasi guru PPPK. Namun, rekrutmen masih bergantung pada anggaran daerah, bukan peta kebutuhan riil sekolah. Untuk memperbaiki distribusi, Kemendikdasmen menerbitkan Permendikdasmen No. 1/2025 tentang redistribusi guru ASN, termasuk yang mengajar di sekolah swasta. Dalam hal kualitas, program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi ujung tombak. “Rata-rata kesesuaian lulusan PPG terhadap profil guru profesional mencapai 93%, melampaui standar,” kata Prof. Nunuk. Ia menambahkan, PPG model baru dirancang agar guru siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kritik dan Peringatan Memahami arah baru pendidikan Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah mendesak.

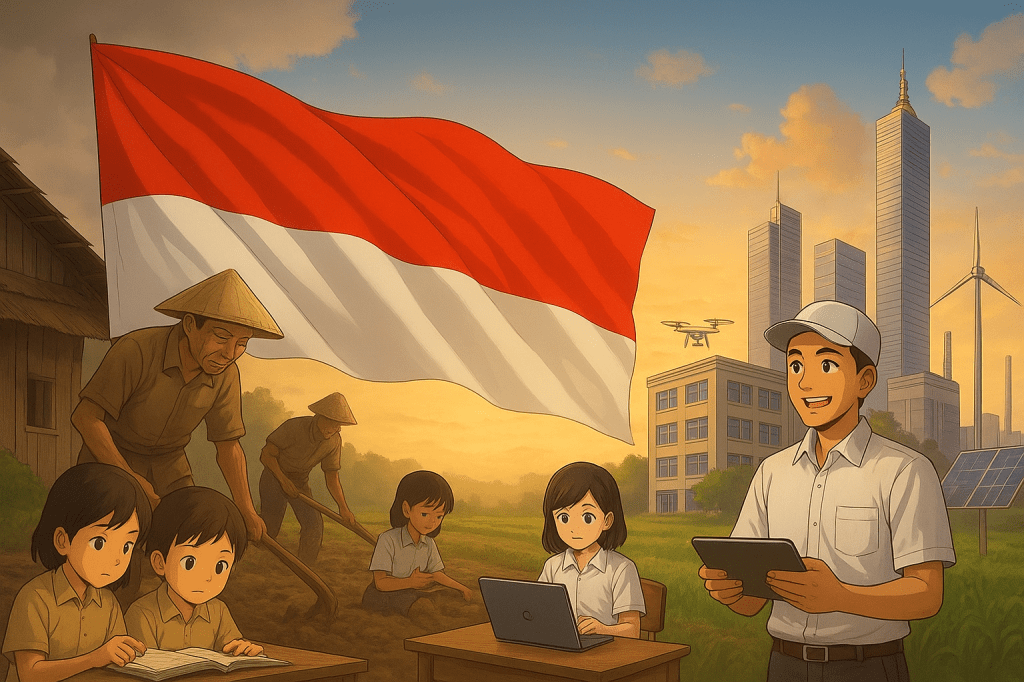

Visi Indonesia Emas 2045, agenda transformasi digital, serta penekanan pada green economy dan society 5.0 seharusnya tak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi diterjemahkan secara konkret dalam sistem pendidikan yang visioner, adil, dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, sejauh ini kebijakan pendidikan kita justru lebih banyak merespons isu-isu sesaat ketimbang merancang masa depan bersama. Ketidakjelasan arah ini tecermin pula dari capaian pendidikan Indonesia di tingkat internasional. Dalam Program for International Student Assessment (PISA) 2022, skor Indonesia untuk literasi membaca, matematika, dan sains kembali berada di bawah rata-rata negara-negara OECD.

Capaian ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan kebijakan yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar permasalahan pendidikan secara sistemik. Pendidikan yang terus berganti arah tanpa kompas filosofis hanya akan menghasilkan kebingungan struktural dan stagnasi hasil belajar. Kelompok Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) memberi alarm: tren PISA menurun, SMK menyumbang pengangguran terbesar, dan jutaan anak masih belajar dalam kondisi minim fasilitas. P2G menyoroti bahwa sekitar 4 juta anak belum mengakses pendidikan dasar. Ini bukan sekadar masalah statistik, melainkan kegagalan sistemik. Jika pendidikan dasar pun belum universal, wacana pendidikan “lanjutan” menjadi retorika kosong. Wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menghadapi keterbatasan listrik dan sinyal. Namun solusi nasional—seperti distribusi Chromebook—diberi secara massal tanpa menyesuaikan kondisi lokal. “Resep kebijakan yang salah alamat,” ujar Iman, sejatinya menuntut model berbeda agar tidak berubah jadi beban. Merdeka Belajar: Justru Menambah Beban Guru 3T Kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka dinilai terlalu Jakarta-sentris. Guru dipaksa memakai aplikasi berat kuota, membuat konten sebagai laporan kerja—”lebih menguntungkan pembuat aplikasi daripada murid maupun guru,” sesal Iman. Ini jelas bukan solusi ketimpangan.

P2G menawarkan solusi: RUU Sisdiknas harus mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendidikan dasar. Fokus pada kualitas sekolah, guru, fasilitas, agar pendidikan menjadi instrumen keadilan sosial. Mereka juga mendesak guru terbaik dikirim ke 3T, dengan fasilitas hidup memadai—seperti contoh redistribusi guru yang sukses di China atau Vietnam. Replikasi Kegagalan Lain lagi menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tren ketimpangan belum membaik. Skor PISA dan SPI menunjukkan kemampuan dasar siswa—membaca, berhitung, sains—justru merosot. Program revolusi mental atau pendidikan karakter belum berdampak. Mereka mencatat berbagai kasus miris: sekolah tanpa guru, pengunduran guru di 3T, dan konflik lahan yang menggusur fasilitas sekolah. JPPI menyoroti tata kelola guru yang kacau: banyak kategori (PNS, PPPK, honorer, kontak, sekolah rakyat) menciptakan diskriminasi.

Data rapor sekolah atau akreditasi tidak dimanfaatkan untuk perbaikan selanjutnya. Parahnya, anggaran pendidikan disunat: Kemendikbud(kini Kemendikdasmen) hanya dikucuri sekitar 3% dari total Rp724 triliun APBN 2025, sementara anggaran pendidikan di-centralisasi atau dikorupsi lembaga lain. JPPI menyerukan kembali ke Pasal 31 UUD 1945: pendidikan adalah hak anak, bukan komoditas. Mereka menolak pungutan SD Rp150 juta—ibu kota saja bisa seperti itu. Negara harus bertanggung jawab atas biaya pendidikan, bukan membebankan kepada orang tua. Komitmen minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan wajib ditegakkan. Sekolah kedinasan tidak boleh menyedot dana itu—amanah sudah tertulis dalam UU Sisdiknas. JPPI menilai pelanggaran pasal 49 oleh pemerintah dan DPR adalah kesalahan besar. PR Besar 80 Tahun Merdeka Dari Soekarno hingga Prabowo, pola besarnya sama: akses makin luas, tapi kualitas dan pemerataan belum tuntas.

Akses hampir rampung, kini saatnya memastikan setiap anak, di kota atau pelosok, mendapat mutu yang sama. Sebab, merdeka sejati baru terasa jika anak-anak Indonesia mampu bersaing, bukan sekadar hadir di bangku sekolah.