Oleh Redaksi Lapagala.com

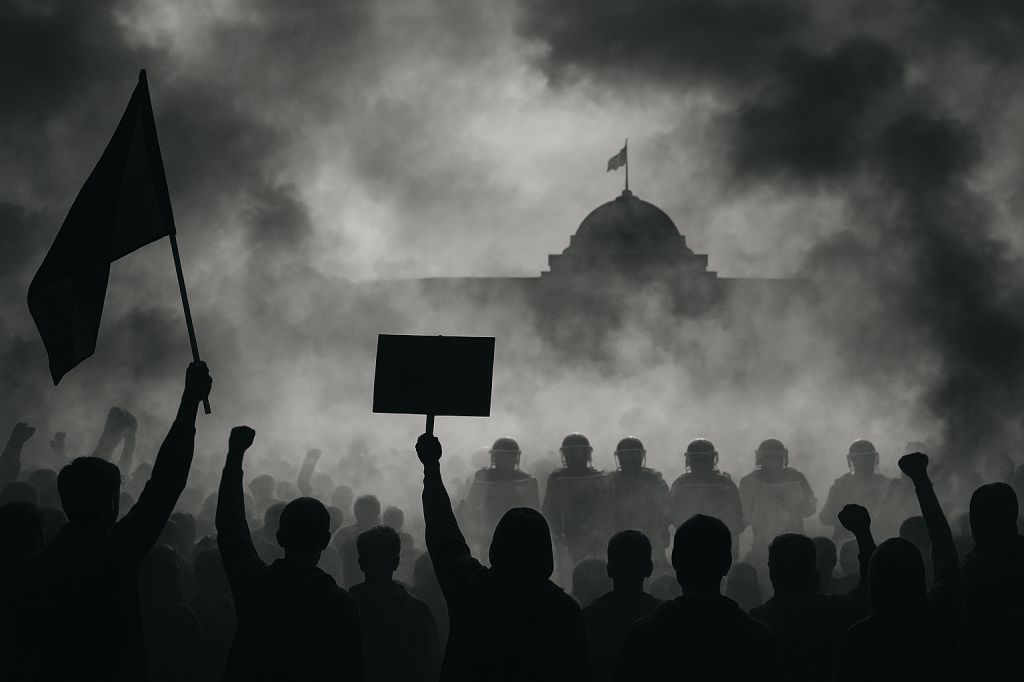

Kerusuhan kembali pecah di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia. Jalanan yang seharusnya menjadi ruang ekspresi damai berubah menjadi arena bentrokan. Aparat menembakkan gas air mata, demonstran melempar batu dan molotov. Kekerasan, dari mana pun asalnya, tetaplah kekerasan — dan ia selalu meninggalkan luka, baik pada tubuh yang memar maupun pada kepercayaan publik yang terkoyak.

Ingatan banyak orang melayang pada 1998. Bedanya, kala itu kita tahu siapa musuh bersama: Soeharto, simbol otoritarianisme Orde Baru. Arah perlawanan jelas, target politik tegas, dan hasil akhirnya konkret — sang presiden lengser. Tapi hari ini, situasinya jauh lebih rumit. Kita bertanya-tanya: siapa yang sebenarnya sedang kita lawan?

Apakah DPR yang dianggap gagal mewakili rakyat? Presiden dan wakil presiden yang sibuk mempertahankan legitimasi? Ataukah aparat TNI/Polri yang berdiri di lapangan menghadang demonstran?

Pertanyaan-pertanyaan ini justru menyingkap problem sesungguhnya: musuh kita hari ini tidak lagi hadir dalam sosok tunggal yang bisa digulingkan. Musuh kita jauh lebih abstrak, lebih cair, tapi daya rusaknya lebih nyata: oligarki.

Musuh Tak Kasatmata: Oligarki dan Jaringannya

Oligarki bukan sekadar segelintir orang kaya yang berbisnis dengan kekuasaan. Ia adalah jaring-jaring kepentingan yang melilit partai politik, lembaga legislatif, birokrasi eksekutif, bahkan peradilan. Seperti kentut, ia tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan baunya di setiap kebijakan yang lebih menguntungkan elite ketimbang rakyat.

Jeffrey A. Winters, dalam bukunya Oligarchy (2011), menegaskan bahwa demokrasi di banyak negara kerap hanya menjadi bungkus prosedural bagi kekuasaan ekonomi yang dominan. Mereka yang memiliki kekayaan besar menggunakan sumber daya itu untuk memengaruhi aturan main, memastikan keberlanjutan privilese, dan meredam ancaman dari bawah.

Maka, berbeda dengan 1998. Dulu, kita melawan sosok tunggal. Kini, kita menghadapi sistem yang kompleks. Melengserkan satu orang tidak serta-merta mengguncang fondasi oligarki. Bahkan, boleh jadi justru melahirkan wajah-wajah baru yang tetap mengabdi pada jaringan lama.

Reformasi yang Tertunda

Dua puluh tujuh tahun pascareformasi, kita harus jujur mengakui: banyak cita-cita awal kandas di tengah jalan.

- Reformasi birokrasi setengah hati

- Partai politik berubah menjadi “perusahaan keluarga”

- DPR lebih sibuk bernegosiasi anggaran ketimbang menyerap aspirasi rakyat

Tak heran, frustrasi sosial kini meluas. Namun, jalan keluarnya bukan sekadar mengganti presiden atau membubarkan DPR. Solusinya ada pada reformasi total tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

1. Reformasi Partai Politik

Partai adalah pintu masuk utama oligarki. Tanpa perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi, sulit membayangkan wakil rakyat yang benar-benar independen dari kepentingan sponsor. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) perlu dimaksimalkan, bahkan dibuka ruang partisipasi publik untuk menarik mandat wakil rakyat yang gagal.

2. Transparansi Eksekutif

Presiden, gubernur, bupati, dan wali kota harus menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi birokrasi dan keterbukaan data publik menjadi kunci agar kebijakan tak lagi disandera lobi-lobi gelap.

3. Bersihkan Peradilan

Tanpa sistem hukum yang bersih, hukum akan selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. UU Perampasan Aset dan penguatan KPK menjadi langkah mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik.

Peran Generasi Muda: Dari Jalanan ke Jantung Kekuasaan

Pertanyaannya: siapa yang akan memulai perubahan ini? Generasi muda memegang peran kunci. Kita tidak bisa hanya menunggu elite lama sadar diri. Anak-anak muda yang terdidik, bersih, dan berani harus mulai menyusup ke pusat kekuasaan: masuk ke partai politik, birokrasi, dan lembaga penegak hukum.

Reformasi 1998 digerakkan oleh mahasiswa yang berani mengambil risiko. Kini, generasi muda perlu melakukan hal serupa — tetapi dengan strategi berbeda: menguasai mekanisme politik formal. Perubahan hanya mungkin jika energi baru masuk ke ruang pengambilan keputusan.

Demokrasi yang Belum Mati

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam How Democracies Die (2018), menjelaskan bahwa demokrasi tidak selalu mati lewat kudeta. Ia sering mati perlahan: melalui kooptasi lembaga, manipulasi aturan, dan normalisasi penyalahgunaan kekuasaan.

Indonesia berada di titik rawan itu. Namun, demokrasi belum mati. Selama masih ada warga yang mau bersuara, masih ada ruang untuk perubahan. Persoalannya tinggal satu: apakah energi protes ini mau diarahkan untuk menghancurkan sistem, atau memperbaikinya dari dalam?

Penutup: Saatnya Strategi, Bukan Sekadar Kemarahan

Musuh kita bukan hanya aparat di lapangan. Bukan sekadar gedung DPR. Bukan pula satu orang presiden.

Musuh kita adalah oligarki — jaringan kekuasaan yang bersembunyi di balik wajah-wajah elite.

Melawannya tidak bisa hanya dengan satu-dua aksi jalanan. Kita butuh reformasi politik menyeluruh.

Kemarahan harus diubah menjadi strategi. Perlawanan harus menjadi gerakan yang terorganisir, cerdas, dan berorientasi pada pembenahan sistem.

Jika tidak, kerusuhan hanya akan jadi siklus: darah tertumpah, air mata mengalir, tapi oligarki tetap berkuasa.