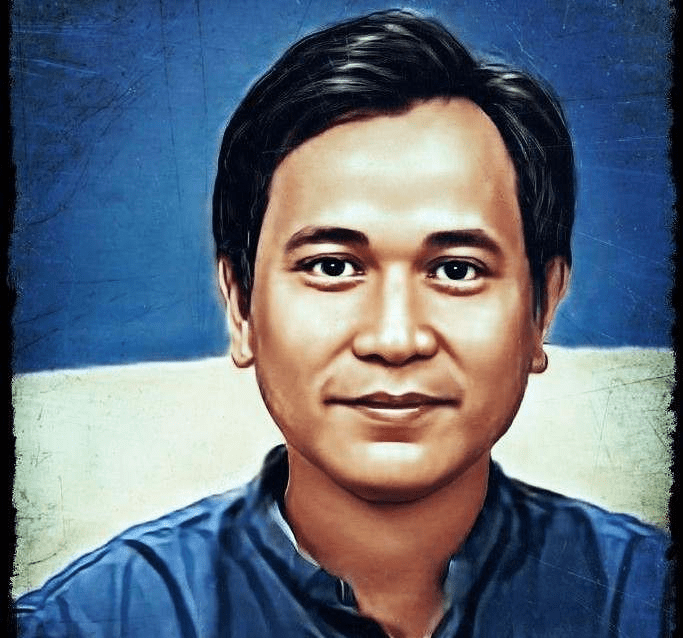

Oleh: Dr. Andi Faisal

Dosen Universitas Negeri Makassar / Pengamat Kebijakan Publik

Indonesia kini genap 80 tahun sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Jika diukur dengan umur manusia, usia 80 adalah masa senja—saat tubuh renta menanti ajal. Namun, bagi sebuah bangsa, usia ini seharusnya menjadi tanda kematangan, bahkan pintu menuju kejayaan.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya menegaskan bahwa peradaban bergerak dalam siklus: lahir, tumbuh, mencapai puncak, lalu tergelincir menuju keruntuhan. Dengan logika itu, Indonesia semestinya berada di ambang fase keemasan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar berjalan menuju cahaya kejayaan, atau justru perlahan melangkah ke jurang kegagalan?

Gejala Peluruhan Negara

Tanda-tanda menuju negara gagal kini tampak jelas. Kegagalan sebuah negara bukanlah peristiwa mendadak, melainkan proses peluruhan yang berlangsung perlahan.

Semua dimulai ketika hukum tak lagi ditegakkan secara adil, layanan publik tak menjangkau semua rakyat, legitimasi politik terkikis oleh korupsi, dan jurang sosial-ekonomi makin menganga.

Data Fragile States Index masih menempatkan Indonesia pada kategori warning—peringatan bahwa stabilitas kita rapuh. Korupsi yang dianggap biasa, hukum yang mandek, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara adalah alarm yang tak boleh diabaikan.

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi

Sering kali, optimisme disandarkan pada kinerja ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan 5,12 persen pada kuartal II 2025. Sekilas, angka ini terlihat menjanjikan.

Namun, realitas berkata lain: daya beli masyarakat menurun, pengangguran tak kunjung tertangani, dan biaya hidup terus melonjak. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah fatamorgana yang memperlebar jurang antara kota dan desa, pusat dan daerah, elite dan rakyat kecil.

Sejarah mencatat, banyak bangsa jatuh ke status failed state justru karena paradoks ini: ekonomi tumbuh, tetapi rakyat tidak ikut sejahtera.

Krisis Legitimasi Politik

Di ranah politik, legitimasi negara semakin terkikis. Parlemen yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat kerap tampil abai.

Ironi ini mencapai puncaknya ketika anggota DPR berjoget usai Sidang Tahunan MPR, sementara rakyat bergulat dengan harga beras dan tingginya inflasi. Adegan ini viral bukan karena lucu, melainkan karena kontras realitas.

Bahkan, Transparency International masih menempatkan Indonesia pada peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Ini menegaskan bahwa politik kita masih dikepung praktik curang.

Seperti yang pernah diperingatkan Max Weber, “Negara hanya bertahan selama legitimasi dipercaya rakyat. Tanpa legitimasi, negara rapuh menghadapi krisis sebesar apa pun.”

Hukum, Sosial, dan Absurdnya Realitas

Absurdnya wajah negara juga tampak jelas di sektor hukum dan sosial. Putusan pengadilan bisa mandek di meja eksekusi, aparat hukum kerap sibuk tarik-menarik kepentingan, dan fenomena judi online dibiarkan merajalela.

Ironisnya, bandar besar bebas, sementara rakyat kecil jadi korban. Hukum yang mestinya melindungi, justru tampil seperti sandiwara.

Pendidikan dan kesehatan pun masih jauh dari kata merata, meninggalkan jurang kesenjangan antar daerah. Negara tampak hadir, tapi tidak sepenuhnya memanusiakan.

Filsuf Hannah Arendt pernah menulis:

“Negara bisa runtuh bukan hanya karena perang, melainkan karena kebohongan yang dilembagakan.”

Kebohongan yang dibungkus statistik indah dan retorika politik hanya melahirkan jurang legitimasi. Jurang inilah yang pelan-pelan menyeret bangsa ke bayangan negara gagal.

Jalan Menuju Cahaya

Namun, semua belum terlambat. Jalan keluar masih terbuka. Reformasi anggaran yang transparan, supremasi hukum yang adil, dan politik yang berpihak pada rakyat adalah syarat mutlak.

Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka, bukan kesejahteraan nyata. Parlemen harus kembali ke fungsi utamanya sebagai rumah aspirasi, bukan panggung hiburan. Aparat hukum pun harus kembali pada misi utama: menegakkan keadilan, bukan mempertontonkan drama.

Negara gagal tidak lahir semalam; ia lahir dari kelalaian yang dibiarkan berulang. Pada usia 80 tahun, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah.

Apakah kita akan menuju senja keemasan atau justru bayangan kegagalan? Jawabannya ada pada keberanian pemimpin untuk berpihak pada kebenaran dan rakyat.

Tanpa keberanian itu, kita hanya akan menjadi bangsa yang sibuk merayakan usia, tetapi kehilangan arah di jalan sejarahnya sendiri.